삶의 전환을 위한 4색 감수성, 첫 번째 시간

'시대의 변화를 만드는 50+'

정윤수(문화평론가)

‘정신적으로 풍요롭고 독립적인 생애전환기 삶을 위해’ 라는 모토로 열리는서부캠퍼스의 이번 [50+의 시간]의 주제는 “감수성”.

‘명사특강’이라는 다소 틀에 박힌 말과 동떨어진 것처럼 보이는 무정형의 이 주제는 변화 감수성/ 시민감수성/ 성찰감수성/관계감수성

네 부분으로 나뉘어 한 달에 한 번씩 50+를 찾아간다.

어디서도 알려주지 않는 특별한 감수성 충전의 시간이 되지 않을까 기대해 본다.

8월 22일 강의의 주제는 <변화 감수성>. 정윤수 문화평론가가 <50+의 시간>의 첫 번째 문을 열었다.

강의는 크게 두 부분으로 나뉘는데 A.I.(Artificial Intelligent 인공지능) 시대를 어떻게 바라볼 것인가 하는 전반부과 예술에서 미래를 읽는

선구안을 갖는 방법에 대한 후반부다.

기술 속도가 너무 빨라서 예전의 삶의 처리 방식을 넘어서 버린 21세기.

윌리엄 깁슨의 “The future is already here. It’s just not very evenly distributed. 미래는 이미 여기에 있다. 그것은 고르게 분포되어

있지 않다.” 라는 말로 변화 감수성의 키를 제시했다. 이 말이 나온 것은 1960년대. 우리는 이미 2017년에 살고 있고, 우리가 쓴

안경에서, 신발에서 미래를 발견한다. 터미네이터, 토탈리콜, 블레이드러너 등과 같은 영화들이 얘기하는 미래는 지금 우리가 살고

있는 2017~2020년 즈음이지만 걱정했던 묵시록적인 세상, 디스토피아가 닥친 것은 아니다.

모두 알고 있는 알파고와 이세돌, 질병 진료와 치료에 수퍼컴퓨터 Dr. 왓슨을 사용하기로 한 건양대, 부산대, 가천대 병원. A.I. 판사 시대가

열릴 것이라는 뉴스 등을 보면서 급변하는 테크놀로지에 대해 공포만 볼 것이 아니라 이미 누군가에는 절실한 삶의 기회일 수 있다는 것도

함께 봐야 한다고 정윤수 문화평론가는 힘주어 말한다.

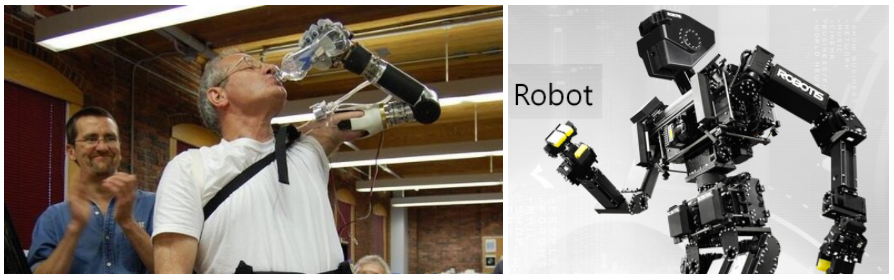

자동 번역으로 언어의 장벽을 넘는 문제와 더불어 노령 인구의 생활 편의와 감정에 대한 케어, 사고로 절단할 수밖에 없는 장애인의 손을

대신하는 A.I. 일 년 동안 아무하고도 대화를 해 본 적 없는 시골 할머니와 대화하는 KAIST 로봇을 보면서 인류가 이룬 이 모든 것에

두려워만 할 것은 아니라는 말이다.

2017년 EU의회에서는 로봇에 대해서 인간적인 의미를 둬야 할 때가 되었다고 판단해 법적 지위를 ‘전자인간’ 으로 규정했다.

또한 일본은 로봇 애인 산업에 가혹한 성적 행위를 하는 것을 금지시키려고 하는 기술적 설계를 시도하고 있다.

이것이 의미하는 바는 무엇일까? 로봇을 함부로 대하다 보면 인간에 대해서도 그럴 수 있기 때문에 그것을 방지하기 위해 고심하는

우리가 지금 이런 단계까지 왔다는 것이다.

문제는 우리가 구입하게 되는 로봇의 기능 차이가 인간의 계급 차이나 문화적 차이를 지나치게 벌려놓을 것이라는 예상이다.

이전의 영어 공부를 위해 유학을 가는 아이와 빨간 펜을 하는 아이의 간격보다 훨씬 더 큰 간격을 가지게 될 것이라는 것..!

절대적인 관건은, 좀 생뚱맞게 들릴지 모르겠지만 “민주주의와 인권”의 문제다. 일상생활 속에서의 신분 격차. 인간이 도구화되는 상황.

예전 인간들의 전쟁보다 훨씬 더 가혹한 전쟁으로부터 인간을 지켜내야 하는 상황이 도래할 수 있고 그렇기 때문에 민주주의라는 정신적

가치를 놓치지 말아야 한다고 주장한다.

2016 국립 현대 미술관 올해의 작가상을 받은 믹스라이스(조지은, 양철모) 이들은 마석 가구단지의 이주민 노동자들과 십 년 넘게

생활하면서 그들이 생각하는 집과 삶을 미술을 통해 말을 할 수 있도록 했다.

이 말의 증상은 50+, 우리에게 이미 나타나고 있는데 TV채널을 돌리면 도대체 볼 것이 없다는 것이 그 증거다.

왜 그럴까? 그것은 우리가 주소비자 층이 아니기 때문이라는 것. 집단적 문화 소비자층은 10,20대. 새로운 것을 추구하는 그들의 특성상

이미지는 범람하고 있는데 우리가 그걸 이해할 수 없다면 문맹과 다름없다. 시각적 이미지와 실제적 사물과의 관계를 읽어내는 테스트를

몇 가지 해보자.

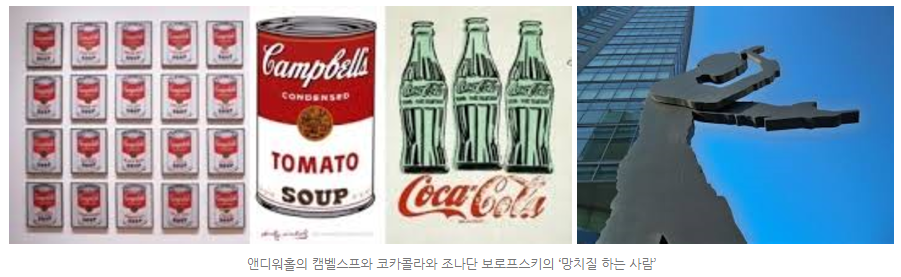

앤디워홀의 캠벨스프와 코카콜라. 조나단 보로프스키의 ‘망치질 하는 사람’ 등 메시지를 주려고 선택한 시각적 이미지를 우리가 어떻게

읽어야 할 지에 대한 얘기가 계속되었다. 이미지를 해독하지 못하면? 딴 세상에서 살게 된다.

즉, 이미지란 미래를 읽을 수 있는 사용설명서다.

2030년을 상상해 보자. 우리의 신발은? 소파는? 집은? 시계는? 인간은?

일부는 지금의 우리 모습에서 사라지고, 남아있고, 변화할 것이다. 위기의 시대에 예술은 괴상하고 조야한 형태로 온다.

낯설고 이상한 20,30대의 감수성으로 온다. ‘쇼미더머니’라는 TV프로에 뭔가 덜 떨어진 동네 가출 청소년 같은 애가 나와서

“내가 제일 잘났어 yo~” 이러는데 젊은이들이 열광하는 것은 뭔가 이유가 있고 그 안에 미래가 보이기 때문이다. 서태지가 그랬듯이…

우리가 쓰고 있는 안경에 미래의 컴퓨터가 와 있을지도 모른다. 미래는 미래에서 오는 게 아니라 이미 현재 와있다.

심지어는 과거에 이미 심어져 있다. 석판에서 신문이, 사진에서 영화가 나오듯이 말이다. 미래는 항상 조야하고 괴상하며 척박한 현실에서

터져 나오는 것이다. 여기가 역사의 중심이다. 우리는 50년대, 60년대에 태어났지만 2017년을 살고 있는 사람이라는 감각을 갖고 있어야

길어진 삶에서 미래를 놓치지 않을 수 있다.

2시간을 꽉 채운 강의가 끝났다. A.I.나 로봇을 떠올려 보면 80, 90년대 즐겨봤던 영화 속 미래가 성큼 우리 앞에

다가온 것 같아 당황스럽고 겁이 났던 게 사실이었다.

두려움만 가질 게 아니라 앞으로 변화될 세상의 롤러코스터에 기꺼이 올라타야겠다.

세상은, 미래는 지금 우리 안에 있고, 고르게 오지 않기 때문에 지켜야 할 정신적 가치가 있다.

열린 마음을 가지고 깨어 있을 것. 이런 태도야말로 미래를 여는 마스터키인 셈이다. 2030년이 궁금해진다.

[글/사진 : 50+시민기자단 임영라]